Caracas.-

La lengua es un organismo tan vivo y vulnerable, que la filóloga argentina Ivonne Bordelois se atrevió a denunciar al capitalismo como un sistema que “intenta aniquilar la conciencia lingüística en un tiempo diseñado para la esclavitud laboral, informática y consumista”.

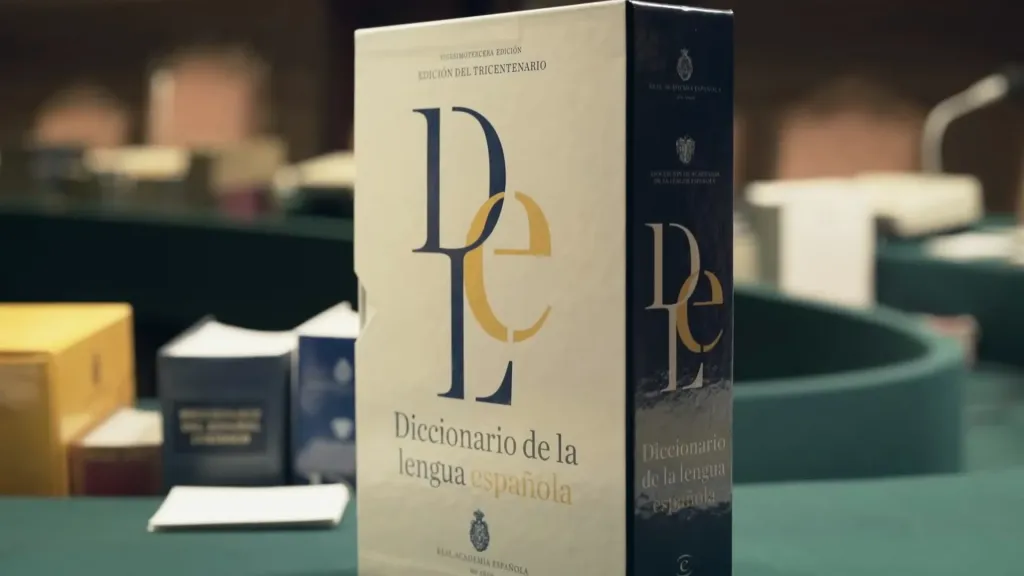

Es por ello que la incorporación por parte de la Real Academia Española (RAE) de la palabra gocho-a al Diccionario de la lengua española no representa solo una actualización semántica: es un acto de justicia cultural, una reivindicación histórica y un triunfo de la lucha por las identidades regionales.

El maestro Ángel Rosenblat, en su imprescindible texto «Buenas y malas palabras» (1956), formuló un argumento concluyente: “Las transformaciones fonéticas del habla venezolana han quedado relegadas en general a la gente de los pueblos y de los campos, y aunque coinciden con las de otros países hispánicos, y hasta de muchas regiones españolas, no tienen la consagración de la lengua culta, no han triunfado”.

Pero “gocho” triunfó. Desde su aparición por primera vez en el diccionario, al parecer en 1774, el término solo aplicaba como sinónimo de cerdo, según el español peninsular, lo que implicaba connotaciones despectivas. Sin embargo, el uso natural de la expresión al referirse a los habitantes de la región andina del país impuso un nuevo valor que se consolidó con el tiempo: el gentilicio informal de los habitantes de esa geografía occidental, principalmente tachirenses, quienes la defienden con alto sentido de pertenencia.

Las investigaciones y campañas de varias organizaciones culturales de esa entidad, con el aval de la Sociedad de Historia Regional del Táchira y de la Academia Venezolana de la Lengua, impulsaron la oficialización que certifica el uso del adjetivo para identificar a la persona “natural de la zona andina venezolana”.

Para el 100% de los lectores de Últimas Noticias, según encuesta digital, es una buena noticia. Para los gochos, un acto de respeto a su singularidad, y para las célebres ferias de hortalizas, la oportunidad de darse colita con la publicidad.

Las palabras nacen y mueren

Viejos usos: Rosenblat destacó en su libro que “en los campos de Venezuela todavía se dice haiga, truje, sernos, vide, mesmo, asina o ansina, dende, manque, agora, endenantes o enantes, cuasi, etc, como en la buena literatura del Siglo de Oro español”. Aún hoy muchas de esas expresiones se usan en el lenguaje popular, pese a que ya no tienen vigencia en el diccionario.

Nuevos usos: venezolanismos como chamo, pana, pasapalo, rasca, sánduche, desmeritar, recordista (persona que ostenta un récord), carajal (conjunto desordenado de cosas o personas), emparamar, faramallero, mecate, borona (migaja de pan o comida), leche (buena suerte), entre otras, han sido incorporadas paulatinamente al diccionario de la RAE. Algunas se comparten con países vecinos.

Fuente UN